您現在的位置:中國農業儀器網 > 技術文章 > 水盤捕捉瓊脂培養法捕捉孢子操作過程

水盤捕捉瓊脂培養法捕捉孢子操作過程

麥類赤霉病的流行具有暴發性和間歇性,準確地預測是搞好防治的基礎。赤霉病的預測預報主要從菌源、麥類生育期、氣候三方面進行調查和綜合分析。而菌源的調查又分地面稻樁帶菌率調查和空中孢子捕捉二類。空中孢子捕捉有定量風流孢子捕捉器風向器捕捉法、電動捕捉法和固定式捕捉法、水盤法等使用顯微鏡檢查孢子的方法。以上方法都很費時,且鏡檢技術難度大,往往不易查到孢子。1978年開始,我們在省農科院植保所麥病組的幫助指導下進行水盤瓊脂培養法捕捉孢子的試驗。通過6年的試驗,初步認為該方法預測準確度高,且省工省力,簡便易行,適宜于縣級以上病蟲觀測站調查菌量作為短期預測依據使用。

水盤捕捉瓊脂培養法操作過程

(一)培養基的制備。將新鮮馬鈴薯(或番薯)洗凈去皮,用天平稱取200克,切成細顆粒狀,放入鋼精鍋內,加水1000毫升,作好標記,煮沸半小時,煮中間可加少量開水,使其總量不少于10的毫升。煮好后用4層紗布過濾,去渣,在馬鈴薯汁液內再加瓊脂和白糖各20克,再煮沸使瓊脂全部溶化,中間加適量開水,以制備1000毫升培養基。待瓊脂、自糖全部溶化后,分裝在試管或三角燒瓶中,每管裝18一20毫升左右,試管和三角燒瓶口塞上棉花,包_曰由紙,在高壓鍋或普通鍋內蒸煮消毒后待用。

(二)培養皿水盤誘苗。選擇不同類型的6丘小麥田,每丘放水盤1只。水盤系采用經過開水消毒煮沸過的直徑為10厘米的培養皿,用特種鉛筆寫上號碼或在底座上貼上小標簽,用20毫升針筒注入無菌水,每個培養皿6一7毫升,使皿底鋪遍,于傍晚4時放到麥田誘菌臺上,次日上午8時取回。

誘菌臺前選年用少_堆制,高度離地面80厘米左右,土堆頂上平放1塊15×15厘米的玻璃,上用3根小竹支撐一頂直徑為70厘米大笠帽作防雨罩。防雨罩高出地面130厘米。近2年改用舊毛竹上釘一木板,毛竹埋入土下50一60厘米,其它距離與上述相同。

(三)菌落的塔養。取制備好的培養基試管經煮溶后,放入溫水中使培養基慢慢冷卻,以不燙手為度。培養皿誘菌水中加入2滴硫酸雙氫鏈霉素(50萬單位硫酸雙氫鏈霉素加5、毫升蒸餾水,放在眼藥水瓶中備用),搖勻,再加入冷卻(45℃左右)的培養基,迅速在臺板玻璃上搖平搖勻,蓋上培養皿蓋,倒放在26℃的恒溫箱內培養3天。觀察計數玫瑰紅色茵落的數量。

試驗結果和討論

根據1978一1983年6年應用水盤瓊脂培養法捕捉空中孢子預測麥類赤霉病的結果,初步得出以下結論:

(一)水盤捕捉瓊脂培養法省工省力,方法較為簡便,比電動孢子捕捉器捕捉子囊孢子的方法(我站使用3年)優越。它可根據赤霉病菌產生玫瑰紅色菌落的多少計數,不用顯微鏡檢查,也不會漏掉捕到的孢子數,消毒滅菌要求不高,即便有雜菌生長,也不影響檢查,因此易于普及推廣。

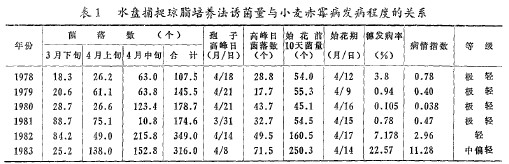

(二)水盤瓊脂培養法用來捕捉空中孢子預測小麥赤霉病的準確程度高。根據統計分析,小麥始花期前10天和4月上旬平均每盤菌落數與小麥赤霉病穗發病率的相關性達極顯著和顯著水準,對小麥赤霉病的短期預測有明顯的作用(表1)。而用電動孢子捕捉器捕捉,我們進行了3年,捕到孢子極少,根本無法預測;稻樁帶菌率調查進行了7年,初步認為稻樁帶菌率的高低與當年大田麥類赤霉病發生程度沒有相關性,故不能作為預測流行與否的根據。

1. 小麥始花前10天平均每盤菌落數與小麥赤霉病穗發病率關系,用6年資料統計分析結果,相關性極顯著(r=0.9563關關)。

表1水盤捕捉瓊脂培養法誘菌量與小麥赤霉病發病程度的關系

以y為小麥赤霉病穗發病率(%),x1為小麥始花前10天平均每盤菌落數,其預測式為:

y=0.09757x1一4.182±2.806

根據該式判別小麥始花前10天平均每盤菌落數在100個以下的,小麥赤霉病為極輕年,一般不必進行第2次藥治;在100一250個的為輕發年,部分小麥田應治第2次,在250個以上的為中發年,應治第2次。所以該式可用于決定小麥是否需要進行第2次藥治。

2. 4月上旬平均每盤菌落數與小麥赤霉病穗發病率關系,用6年資料統計分析結果,相關性達顯著水準(r=0.5225)。以y為小麥赤霉病穗發病率(腸),x1為4月上旬平均每盤菌落數,其預測式為:

y=0.1697x1一4.739±5.459

我縣小麥始花期即第i次防治適期在4月15日左右,·所以該式可用來短期預測小麥赤霉病的發病程度,指導第1次防治工作。

3. 根據6年水盤捕捉瓊脂培養法的試驗結果,其中5年孢子高峰日在小麥始花前后,這5年小麥發病都重于大麥;而1981年情況特殊,孢子高峰日與大麥齊穗期吻合,且4月12日開始幾乎沒有捕到孢子,所以1981年大麥穗發病率達5.7%,而小麥穗發病率僅0.78%。這對分析菌量和病害的關系很有說服力。

3月21日至4月20日合計平均每盤誘菌量與小麥赤霉病發病率的關系,經統計分析未達顯著水準,但相關性較好。1978一1981年4年誘菌量均在200個以下,病害發生為極輕年份;1982一1983年2年誘菌量在300個以上,病害發生為輕發到中等偏輕年份。

- 【中國農業儀器網】聲明部分文章轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系。